破戒医が生んだ「心臓外科」

破戒医が生んだ「心臓外科」/医学と戒律 前編

2018年6月7日掲載

目のまえの命を救うため、止むに止まれず医師社会のルールを破る。それがもたらすのは混乱。そしてその後に続くのは、医学の進歩かもしれない。

――フランクフルトの若者

1896年9月7日の夜、22歳の植木職見習いの若者がフランクフルトの市街から公園へと入って行った。酔ったおぼつかない足取りで、ガス灯もまばらな遊歩道を進んでいたが、ふと立ち止まったとき、背後から忍ぶように近づいて来る、小さな足音に気づいた。

「つけられている、しかも二人‥」

心当たりはあった。先ほどまで飲んでいた居酒屋で、彼は居合わせた客と取っ組み合いの喧嘩をしていたのだ。

「俺は、ナイフ一本持ってない‥」

彼が走り出すと、相手も足音を露わにして追ってきた。追いつかれそうになった瞬間、彼は身をひるがえし、相手のわきをすり抜けて市街地方向へ走ろうとした。そのとき、もう一人が正面から胸に一撃を加えた。彼は土の上に倒れ込み、走る二人の靴音が遠ざかるのを聞いていた。

救急馬車

――深い傷

ほどなくして、午前3時の巡回に出た警官が、ベンチの後ろに若者が横たわっているのを発見した。若者は血の気がなく、呼びかけにも応じず、死んだように目を見開いていた。

胸を押さえた左手を警官が持ち上げると、手と上着に血液が付着しているのに気付いた。シャツには、さらに大量の血液が滲みているようだ。驚いた警官は、救急馬車を呼びに走った。やがて救急馬車は、若者をフランクフルト市立病院へ運んだ。

当直のジーゲル医師が若者を引き取ったのは、3時35分だった。患者は意識がなく、死人のように黄色い顔で、苦しそうに息をしていた。ジーゲルは患者の左第4肋間に2分の1インチの刺創を認めた。心音は明瞭だが、脈拍は弱々しかった。若者が倒れていた場所から300ヤード離れた位置で、警官が見つ けた調理用ナイフを検分すると、傷口に合致した。傷口から探り針を挿入すると、創は心臓方向へ進んでいることがわかった。ナイフが心臓に刺さっていたこと は明らかだった。

――心臓の戒律

「この男は、刺されてから300ヤードも歩いたのか」

ジーゲルは若者の体力に驚いた。だが警官から「助かるでしょうか?」と問われると、黙って首を横に振った。

昔から心臓は、精神活動と直結した神聖な臓器として認識されており、古代ギリシャの哲学者アリストテレスは「神の宿る心臓だけは、傷つけてはいけない」と言い、医聖とされるヒポクラテスも「心臓の傷は致命的で、治療の対象にならない」と指摘している。

しかも当時、胃切除術を世界で初めて成功させ、ヨーロッパ医学界に君臨していたウイーン大学の外科医、ビルロートが「心臓の傷を縫合しようなどと 企てる外科医は、仲間の敬意を失うであろう」と講演してから間もなくの時期でもあった。心臓に何かがあっても決して手をつけることなく、「致死性なのだか ら仕方がない」と運を天に任せるのが、良識ある医師の振る舞いとされていたのだ。

ジーゲルは心臓の働きを強くするカンフル剤の注射と、氷嚢を用いた創部冷却をナースに指示し、外科部長のレーンを待つことにした。部長が出張から 戻るのは9日になってしまうので、それまでに患者は亡くなるだろう。しかし、どうせレーン部長が戻っても、心臓に手をつけてはいけないという医学界の戒律 があるのだから、結局は同じことなのだ。

破戒医が生んだ「心臓外科」/医学と戒律 中編

2018年7月12日掲載

ルートヴィッヒ・レーン (Ludwig Rehn, 1849-1930)

9月9日の夜7時。意外にも、若者はまだ息をしていた。出張から戻った外科部長のレーンは、ジーゲル医師の報告を聞くと、すぐに若者がいる個室へ入った。患者の呼吸は弱々しく、死に行く道を歩んでいるのは、ひと目で分かった。血の気のない顔は隈取りされたように黒く、眼窩は限界まで落ちくぼんでいた。汗でぬれた手首を持ち上げて脈をとると、拍動は弱々しく不規則に途切れ、いつ停止してもおかしくないように思えた。打診すると心臓の拡大を示す心濁音界が左胸全体に広がっていた。

レーンは注意深く、胸の創傷部と全身状態を観察した。彼の見立ては、こうだ。

「ナイフは心膜をつらぬき、切っ先は心臓壁に達しているが、心臓本体の傷は軽度である」

「心臓創部からの出血が心嚢を満たし、心拍動を圧迫するまでに溜まったので、心臓がほとんど拡張できず、ポンプ機能を損ない、チアノーゼを伴う循環不全に陥っている」

「ナイフは肺までは届いていないが、侵襲が大きいため、心臓の出血が胸腔まで流れ込み、胸腔内の圧力も高まった結果、肺が圧迫され呼吸不全を起こしている」

「出血が心嚢だけでなく、胸腔内にも分散して流れたおかげで、心嚢内の圧力が致命的な上昇を起こさず、わずかながらも心臓が動いていられるのであろう」

レーンは心臓外傷による心タンポナーデの機序を正確に見抜いていた。そして、どうしたら心臓が再び正常に動くようになるのかを考え始めた。心臓を 手術の対象にしてはならないという医学界の戒律を知ってはいたが、やはり医師の本能が先行し、治療法に思いを巡らせたのだ。それは彼の医師としての来歴も影響していたのであろう。

当時、医師の多くは「名医」と呼ばれる人物の弟子となって、師の教えを忠実に学び、受け継ぐことで、医師としての立場を引き上げてもらうという コースを歩んでいた。だがレーンは名のある外科医に師事した経験がない、叩き上げの臨床医だ。しかし熱意と才能には恵まれ、不可能とされていたバセドウ病 や、食道疾患の手術を行い、47歳にしてドイツ外科学における先駆者のひとりとして知られていた。彼には「師匠」と呼ぶべき先輩はおらず、医師として何を すべきかは、常に自分自身で判断してきたのだ。

彼は鼓動する心臓の、休みなく動き続ける心臓壁に対し、どのように針を刺し、創部を縫い合わすことができるのかを頭に描こうとした。しかし細部ま で正確にイメージするのは困難で、やはり開胸して観察するしか方法はない。そうこうしているうちに、ついに若者は胸郭を使わない、口だけでの下顎呼吸を始 めた。死に神がそこまで迫ってきた合図だ。

「このままだと、彼は間違いなく死ぬ。それなら手術をした後に死んだとしても、彼にとって何のマイナスもないはずだ」

いつまでも思い悩むレーンではない。いったん決断すると、手術の準備はわずか10分で完了した。午後7時27分、彼は手術を開始した。

破戒医が生んだ「心臓外科」/医学と戒律 後編

2018年7月23日掲載

胸をナイフで刺され、2日間も死線をさまよった若者は、どうにか全身麻酔に耐え、浅く不安定ではあるものの、毎分76回の呼吸を続けていた。しかし微弱な頻脈は途切れがちで、いつ命が絶えてもおかしくない状態だった。

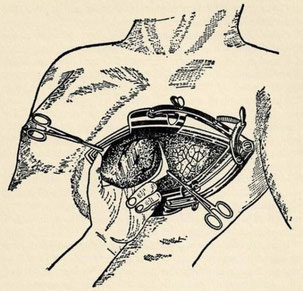

レーンが第4肋間に5インチ半の切開を加え、第5肋骨を切って内側へ折り曲げると、黒く濁った血液が一気に湧き出てきた。間髪を入れず開創部から 胸腔内へ指を挿入すると、すぐ心嚢に触れることができた。この中に傷ついた心臓が入っているのだ。胸膜を切開して広げると、溜まっていた血液が一気に胸壁 上に流れ出した。助手たちは素早く血液を拭き取ろうと試みたが、量が多く完全には拭えなかった。急ぐ必要もあるのだ。

外気が胸腔内に入ると左肺 は虚脱し縮小した。麻酔を止めさせて見ると、目のまえに心嚢が姿を現していた。心臓の刺創から、血液が断続的に押し出される様子も見えた。心膜をピンセッ トでつかみ、引きずり出そうとしたが、うまくいかない。何回かトライしているうちに心膜が破れたので、結局は心膜を大きく切開し、創の外縁に鉗子で固定し

た。さらに腹壁用の開創器を利用し、術野を確保した。心臓が拡張したとき、右心室壁の正面に半インチほどのナイフの刺創が見えた。レーンが創に指をあてる と、その間だけ出血は止まった。指をあてても心臓の動きに変化は見られなかった。

「この刺創を縫合すれば、命を救える!」

もうレーンには、確信があった。

助手の一人が絹糸を通した針を準備すると、レーンはそれを右手に持ち、左手で創部を押さえた。心臓が拡張するタイミングで傷が開き、見やすくなるので、そこをねらって針を刺す。3針縫ったところで、出血は止まった。

すると助手を務めていたジーゲル医師が叫んだ。

「脈が‥脈拍が強くなってきました!」

手術が終わると、興奮さめやらぬ様子で喜び合う助手の医師や看護師たちとは対称的に、レーンはだれとも目を合わせないように下を向いたまま病院から出て行った。

「彼らは、私が心臓手術をしたことを誰かに話すだろう」

「手術は成功しても、この後あの若者が死ぬようなことになったら、彼らの証言で、私は心臓手術を禁じた戒律を破り、不当に患者の命を奪った医師として弾劾されるのだろうか」

翌9月10日、患者は意識を取り戻した。しかし体温は38.7℃と高く、胸からは浸出液が滲み出し、痛みも残っていた。レーンは懸命に、一つ一つ の問題に対処していった。その後も心拍数が増加したり、不規則になったりして少量のモルヒネを使うこともあったが、やがて容体は落ち着いてきた。

レーンの開胸術 (Thorwald J : The Century of The Surgery, Pantheon Books, 1957, 385より)

9月第3週の終わりに、フランクフルトで開催された医学会で、レーンは心縫合術の成功についての報告をした。さらに1年後、ベルリンの外科学会は、たくましく完治した若者を紹介する、晴れの舞台となった。

「心臓の縫合手術が有用であることに疑いの余地はありません。生命を救うことを使命とする外科学の新たな分野として、今回の症例が心臓外科領域を発展させることを固く信じております」

誰の目をはばかることなく「心臓外科」の旗揚げを高らかに宣言したレーンの言葉に、出席した外科医たちは、戒律に閉ざされていた分厚い扉が音を立てて開くのを感じ、胸が躍るような高揚を覚えたのだった。

心臓手術は、もはやタブーではなくなった。するとドイツばかりでなく、ノルウェーで、イタリアで、アメリカのいくつかの都市でも、過去に隠れて心 臓手術を行い、惜しくも救命できなかった医師たちが症例報告をするようになり、その情報が心臓外科の発展をさらに支えていくこととなった。